Les géants terrassés : sept morts célèbres et les maladies qui en sont la cause

Qu’il s’agisse d’Alexandre le Grand ou de Mozart, certains de nos personnages historiques les plus puissants ont été terrassés par de minuscules microbes. Mais quelles sont les maladies qui les ont tués et, plus important encore, comment éviter de subir le même sort ?

- 4 mars 2025

- 20 min de lecture

- par Maya Prabhu

Nous naissons en pleurant, à un certain endroit, à un certain échelon de l’échelle sociale et à un certain moment de l’histoire, et cette conjoncture est directement liée à la durée de notre séjour sur terre.

Parmi nos contemporains, la maladie met bien plus souvent en évidence les inégalités qu’elle ne les gomme – une réalité évitable, et dont on porte la responsabilité. Mais même les géants (qu’ils doivent leur statut à la naissance, aux accomplissements, ou aux deux) restent parfaitement vulnérables au simple fait d’être nés trop tôt. En voici sept exemples.

Sur le lit de mort d’Alexandre le Grand, conquérant du monde

Babylone, 323 avant J.-C. : depuis plus d’une semaine, Alexandre décline peu à peu, quelque part dans son palais. Nous sommes au début du mois de juin et il fait chaud en Mésopotamie, mais la sueur est due à la maladie. Il a 32 ans et il est mourant.

L’antichambre de la mort n’a probablement plus de secrets pour lui. À la tête de l’offensive qui lui a permis de conquérir la majeure partie du monde connu pendant dix ans, il a survécu à une jambe cassée, à un poumon transpercé par une flèche, à des épisodes de maladies gastro-intestinales aiguës et à des fièvres non moins dangereuses.

Dernièrement, il avait survécu à son ami le plus proche et amant, Héphaestion, emporté par la maladie. Alexandre a passé sept mois à boire et à faire la fête pour noyer son chagrin. Il buvait du vin lorsque les premiers symptômes sont apparus – de la fièvre et (selon certaines sources) des douleurs abdominales aiguës. Des rumeurs d’empoisonnement le suivent jusqu’à son lit.

Le jour suivant, Alexandre se sent soudainement mieux : il se lève, joue aux dés, mange avec appétit. Puis, le lendemain, il est à nouveau abattu. Après une semaine de fièvre, il est trop faible pour faire ses sacrifices quotidiens sans assistance physique, il finit par se calmer, il a même cessé de crier : sa maladie lui a ôté la parole. Dans la soirée du 11 juin de l’année 323 av. J.-C., Alexandre III de Macédoine s’éteint.

Bizarrement – ou peut-être pas pour un homme qui sera vénéré comme un dieu – sa dépouille repose pendant six jours intacte et immuable malgré la chaleur. « Ceux qui s’en approchaient ne le virent rongé par aucune décomposition... Son visage n’avait pas encore perdu cette vigueur qui est associée à l’âme », a rapporté l’historien romain Curtius.

Le coupable probable : en 1872, le médecin français Émile Littré a souligné que les symptômes d’Alexandre semblaient suivre l’évolution violente et erratique du paludisme à P. falciparum.

Alexandre avait survécu à ce qui était presque certainement le paludisme en Cilicie en 333 av. J.-C., « le lieu ou le paludisme était le plus virulent en Anatolie » selon l’historien David Engels. De violentes fièvres récurrentes et des insomnies l’ont mis à l’écart des champs de bataille pendant deux mois lors de sa poursuite du roi perse Darius. Sa toute dernière maladie était-elle une récidive ?

Dans son livre intitulé « Post Mortem », le Dr Philip Mackowiak, professeur de médecine – qui est également le directeur de la conférence annuelle Historical Clinicopathological Conference (conférence sur l’histoire des pathologies cliniques) de l’Université du Maryland, qui étudie ces diagnostics d’un autre temps – concède qu’il s’agit d’une possibilité avant d’affirmer le contraire.

Et donc ? Selon le Dr Philip Mackowiak, l’explication la plus probable des symptômes d’Alexandre est la fièvre typhoïde, une infection aiguë par la bactérie Salmonella typhi qui se propage dans les aliments et l’eau contaminés.

« Avant la découverte des antibiotiques au milieu du XXe siècle, la fièvre typhoïde était une maladie caractérisée par une fièvre prolongée et un affaiblissement progressif. Dans de rares cas, l’infection s’accompagnait d’une paralysie ascendante touchant tout d’abord les jambes, puis les bras et enfin la zone du cerveau qui contrôle la respiration.

Cette forme de paralysie, le syndrome de Landry-Guillain-Barré, est pratiquement universellement mortelle lorsqu’elle est due à la fièvre typhoïde », écrit-il. L’une des explications quant à l’absence de décomposition du corps d’Alexandre est qu’il n’était pas mort – du moins, pas encore.

Comment ne pas mourir comme Alexandre : la fièvre typhoïde est toujours une menace. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ neuf millions de personnes ont contracté la fièvre typhoïde en 2019, et 110 000 d’entre elles y ont succombé.

Comme l’indique le Dr Philip Mackowiak, l’avènement de l’ère des antibiotiques a fait de la fièvre typhoïde une maladie à laquelle il est nettement plus facile de survivre. Ceci dit, les formes résistantes aux médicaments (depuis les années 1970) et largement résistantes aux médicaments (plus récemment) de la bactérie se propagent à un rythme accéléré.

La bonne nouvelle est que nous disposons de vaccins. En 2017, un nouveau vaccin amélioré, le vaccin conjugué contre la fièvre typhoïde (VTC), a été préqualifié par l’OMS. Depuis 2018, Gavi finance le déploiement du VTC dans les pays les plus à risque au monde – un effort qui, selon les études, pourrait permettre d’éviter de l’ordre de 46 % à 74 % de tous les cas de fièvre typhoïde.

Le paludisme, quant à lui, tue environ 600 000 personnes chaque année, des enfants pour la plupart, mais il s’agit du tout dernier arrivé dans les rangs des maladies évitables par la vaccination. Dans les pays les plus à risque de la planète, les bébés ont accès à des doses protectrices, mais leurs parents sont alertés de ne pas renoncer aux moyens prophylactiques plus anciens, tels que les moustiquaires, la chimioprévention, les sprays et les brouillards.

Sur le lit de mort de Saladin, sultan d’Égypte, de Syrie, du Yémen et de Palestine

Damas, 1193 après J.-C. : Salah ad-Din Yusuf – dit Saladin pour ses ennemis de croisades, ses disciples et pour la postérité – est à nouveau malade.

Ces derniers jours, le sultan s’est senti faible et a parfois semblé un peu confus. Un vendredi soir, mi-février, il est terrassé par une attaque de fièvre bilieuse ; le samedi, au déjeuner, son fils est assis à sa place à table, et les amis de Saladin pleurent, craignant que cette substitution ne soit de mauvais augure.

Il a commencé à affirmer qu’il était vieux. En fait, il a 56 ans, et aux yeux de ses disciples, il est toujours le même chef brillant et bienveillant qu’il est depuis 1169, lorsqu’il a pris le commandement de l’armée syrienne pour la première fois et l’a dirigée dans le cadre d’une série de conquêtes éblouissantes – et même ses principaux ennemis jurés sont d’accord pour lui reconnaître ces vertus.

Mais il est vrai que quelques années avant son triomphe sur les Francs à Hattin en 1187, porte d’entrée vers la reconquête musulmane de Jérusalem après 88 ans de contrôle des croisés, sa santé a commencé à vaciller. Une maladie, probablement de nature fébrile, l’immobilisa pendant une grande partie de la première moitié de l’année 1186. Il s’est rétabli, mais visiblement seulement partiellement, et il souffre depuis lors d’épisodes récurrents d’une pathologie caractérisée par de la fièvre et des maux d’estomac.

Quatre jours se sont désormais écoulés et sa dernière maladie progresse. Les médecins de la cour pratiquent des saignées dans le but de soulager les symptômes ; si cela aide, c’est uniquement de façon éphémère. Au huitième jour, son esprit commence à divaguer. Le neuvième jour, il est amorphe et Damas commence à s’inquiéter ; le dixième jour, il est traité avec des lavements. Il commence à transpirer, et ses assistants sont remplis d’optimisme, considérant cette évolution comme un signe d’amélioration.

Mais la transpiration est trop abondante, implacable : le onzième jour, elle a traversé le matelas et perle sur le sol. La nuit suivante, le biographe et ami dévoué de Saladin, l’imam Beha Ed Din Abu El-Mehasan Yusuf, rapporte que ses « forces l’ont abandonné [...] le laissant tantôt conscient, tantôt délirant. »

Tôt le matin du jeudi 4 mars, alors qu’un serviteur lui lit le Coran, il meurt. Le monde musulman, brièvement uni derrière lui, va bientôt recommencer à se fragmenter.

Le coupable probable : à quel mal Saladin a-t-il succombé ? Dans son livre intitulé « Diagnosing Giants », le Dr Philip Mackowiak examine les potentiels candidats. Le paludisme, le typhus, la fièvre typhoïde et la leptospirose – toutes ces affections « très certainement prévalentes dans la Palestine médiévale » – sont prises en compte, mais finalement écartées au profit d’une maladie qui correspond mieux à la fois aux symptômes (sueurs nocturnes et désorientation) et à la saison (l’hiver, une période moins propice aux moustiques).

« Saladin a vécu (et est mort) à une époque où la tuberculose était très répandue. Bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’il souffrait de scrofules, sa fièvre, ses sueurs nocturnes, ses céphalées et sa désorientation progressive suggèrent qu’il a succombé à une forme différente de tuberculose, à savoir la méningite tuberculeuse, la tuberculose des membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière », écrit le Dr Philip Mackowiak.

Comment ne pas mourir comme Saladin : malheureusement, 1,5 million de personnes environ décèdent encore chaque année à la suite d’une infection par la bactérie Mycobacterium tuberculosis.

Nous sommes loin d’être impuissants sur le plan médical, mais nous n’avons pas (encore) porté le coup « d’assommoir pharmaceutique ». Nous disposons de médicaments pour traiter la tuberculose, et la majorité des millions de cas diagnostiqués chaque année sont guérissables. Mais les souches de tuberculose résistantes aux antimicrobiens constituent un problème croissant et effrayant.

Le premier vaccin contre la tuberculose au monde (appelé vaccin BCG), quant à lui, est déployé à grande échelle depuis 1924. Il a sauvé les vies de nombreux enfants. Mais il a été démontré que la protection du vaccin BCG diminue à mesure que les enfants grandissent et qu’il ne protège pas les adultes. De nouveaux vaccins, plus efficaces sont nécessaires de toute urgence, ils sont en cours de développement et ont été désignés comme étant une priorité pour le soutien de Gavi.

Sur le lit de mort de Pierre II, empereur de Russie

Moscou, 1730 : sa vie aura été courte et marquée par une précocité amère : orphelin à trois ans et sur le trône à onze ans. Il a désormais quatorze ans, et c’est le jour de son mariage, mais au lieu de se marier, il mourra.

Le tsar Pierre II est au pouvoir depuis trois ans et il n’a montré aucun intérêt particulier pour gouverner. Son règne est marqué par des banquets et des fêtes dans le palais et par le chaos administratif au sein de l’empire. Nous sommes mi-janvier, et Pierre assiste à un autre festin, en plein air. Il y a de la glace et de la neige sur le sol, et au tout début, il présente tous les symptômes d’un rhume.

Puis le diagnostic des médecins tombe. Il s’agit de la variole – marquée par des pustules et de fortes fièvres, des douleurs et des symptômes gastriques – et le jeune empereur a peu d’espoir de guérison. Tôt le matin du 30 janvier, le futur marié déclare de façon insensée son intention de rendre visite à sa sœur, morte depuis longtemps. Puis il la rejoint. Avec lui meurt la lignée masculine de la dynastie Romanov.

(NB : environ une décennie et demie plus tard, l’épouse adolescente de Pierre III, qui deviendra Catherine la Grande, arrive à Moscou. Elle surpasse son mari en termes de sens politique et prend la tête de la Russie. L’inoculation préventive fait partie des réformes modernisatrices qu’elle préconise : en 1760, elle subit la variolisation, l’ancêtre plus risqué de la vaccination. Elle y survit, décide de soumettre son fils et héritier à la même procédure, et lance une tendance. En 1800, deux millions de Russes ont opté pour la variolisation et sont immunisés contre la variole.)

Le coupable : la variole est causée par le virus de la variole, l’un des agents pathogènes les plus dévastateurs à avoir marqué l’histoire du monde.

Comment ne pas mourir comme Pierre II : inutile de s’inquiéter. La variole a été éradiquée par une campagne de vaccination massive à l’échelle mondiale qui a atteint sa conclusion définitive en 1977, lorsque le tout dernier patient atteint de variole s’est rétabli de la maladie en Somalie (il a ensuite travaillé comme vaccinateur contre la poliomyélite).

Sur le lit de mort de Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur

Vienne, 1791 : Wolfgang Amadeus Mozart n’a jamais été doté d’une constitution vigoureuse, toutefois, la maladie qui l’emportera survint brusquement.

Il a 35 ans, mais son parcours ne laisse pas présager son jeune âge. Pendant presque toute sa vie, il a mis à profit son génie avec brio et diligence : il laissera derrière lui un vaste répertoire de musique qui changera le monde.

Il est alité, fiévreux, couvert d’éruptions cutanées, soigné par sa femme et sa belle-sœur, qui s’arrêtent sur le seuil de la pièce pour prendre une bouffée d’air : le mourant, malheureusement, dégage une odeur pestilentielle. Elles le nettoient et le changent mais l’odeur vient de l’intérieur. Son corps a enflé et il ne ressemble plus vraiment à lui-même. Il se plaint de douleurs intenses.

Mais il n’a pas fini de travailler. Au 14ème jour de sa maladie, des amis viennent lui rendre visite pour lui chanter des morceaux de son Requiem. Le lendemain – qui sera son dernier jour – il chante des bribes de la composition à Franz Süssmayr, son ami et compositeur, qui les recopie.

Le 5 décembre, juste après minuit, il tressaille, vomit et meurt.

Le coupable probable : un médecin local, le Dr Thomas Closset, nomme la cause après la mort de Mozart : « hitziges Frieselfieber », qui se traduit approximativement par fièvre miliaire aiguë (un mot qui fait référence à des papules cutanées de petite taille). Ce constat ne fut d’aucune utilité : les chercheurs qualifieront plus tard le diagnostic de « nébuleux » et affirmeront qu’à aucun moment de l’histoire une maladie mortelle n’a été décrite de manière conventionnelle sous ce nom.

Au cours des siècles qui ont suivi, une profusion de diagnostics rétrospectifs discordants se bousculent pour faire autorité : empoisonnement (sommairement écarté ici), syphilis, infections de toutes sortes, accident vasculaire cérébral.

Le faisceau d’opinions scientifiques qui convergent vers des affections inflammatoires ou auto-immunes déclenchées par des streptocoques est particulièrement convaincant.

Dans un article publié dans le Journal of the Royal Society of Medicine dans les années 1980, le clinicien Peter J. Davies a proposé le purpura de Schönlein-Henoch, une maladie auto-immune généralement déclenchée par une infection virale ou bactérienne, comme cause du décès.

En 2009, une analyse épidémiologique a révélé une augmentation relative des décès par œdème (pensez au corps enflé de Mozart) à Vienne dans les mois qui ont précédé la mort du compositeur, indiquant une maladie épidémique – et les auteurs de l’étude proposent une infection par des bactéries streptococciques conduisant à un syndrome néphrotique aigu.

Le Dr Philip Mackowiak, lui aussi, se range du côté de la glomérulonéphrite post-streptococcique – une réponse immunitaire dangereuse déclenchée par l’infection, et propose le Streptococcus equi, contracté en raison de la consommation de lait ou de fromage contaminé, comme étant l’agent pathogène responsable le plus probable.

L’odeur dont se plaignaient ses assistants à son chevet était très probablement la puanteur des déchets accumulés dans le corps que les reins défaillants n’arrivaient plus à filtrer. Les médecins l’appellent aujourd’hui « facteur urémique ».

Comment ne pas mourir comme Mozart : les infections à streptocoques sont extrêmement courantes, mais ne sont pas, dans la plupart des cas, graves ou mortelles. En revanche, la prévalence même signifie que les streptocoques du groupe A sont considérés comme une « cause majeure de décès et d’invalidité à l’échelle mondiale », selon l’OMS, notamment en raison des cardiopathies rhumatismales consécutives à des réactions inflammatoires auto-immunes à l’infection.

La recherche d’un vaccin contre le streptocoque A se poursuit. Des études suggèrent que son développement pourrait non seulement sauver directement des vies, mais aussi réduire considérablement le recours aux antibiotiques pour les maux de gorge, ce qui pourrait contribuer à ralentir l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Malgré l’augmentation des taux de RAM, les antibiotiques peuvent toujours aider à repousser l’infection. Si des réponses inflammatoires auto-immunes, à l’instar de celles de Mozart sont déclenchées, les médecins peuvent utiliser des stéroïdes et des anti-inflammatoires dans de nombreux cas pour en calmer les effets.

Mais il est également important de considérer que la toute dernière maladie de Mozart était loin d’être sa première – et de nombreux auteurs se sont accordés sur l’idée que ce qui l’a tué était soit un effet, soit une récurrence d’une maladie antérieure.

La victoire de l’organisme sur un agent pathogène invasif n’est souvent pas totale. Certaines infections laissent des séquelles distinctes – des complications durables – et dans d’autres cas, les séquelles peuvent être affaiblies de manière plus diffuse voire cumulative. Une étude de 2025 a révélé que les enfants exposés à des infections fréquentes au cours de leurs premières années peuvent être plus à risque de développer une forme « modérée à grave de la maladie » plus tard dans leur vie.

Dans le Journal of the Royal Society of Medicine, le clinicien Peter J. Davies (qui, comme mentionné précédemment, a proposé le purpura de Schönlein-Henoch comme cause du décès) a également dressé un tableau des maladies dont Mozart a souffert tout au long de sa vie, en traduisant les descriptions dans les sources écrites en diagnostics modernes plausibles. La liste, longue de 18 affections, comprend, sans toutefois s’y limiter, l’infection streptococcique des voies respiratoires supérieures, l’infection des voies respiratoires supérieures, l’amygdalite, la fièvre typhoïde, la variole, l’hépatite virale ou la fièvre jaune.

L’argument en faveur de la prévention est implicite et solide. Les vaccins (disponibles contre la fièvre typhoïde, la variole, l’hépatite virale, divers types d’infections respiratoires et la fièvre jaune) jouent un rôle important à cet égard. Mais il en va de même pour d’autres investissements dans la santé, tels que des repas nutritifs (bébé, Mozart a été nourri avec de l’eau d’orge), de l’eau propre et du fromage salubre.

Sur le lit de mort de Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru, révolutionnaire

Paita (Pérou), 1856 : une pauvre vendeuse d’artisanat, qui travaillait autrefois auprès d’intelligences puissantes et qui cultivait de façon habile les loyautés révolutionnaires, écrit une lettre. « J’ai extrêmement mal à la gorge », raconte-t-elle à son ami.

Imaginez-la telle que Giuseppe Garibaldi, un compatriote exilé, l’a trouvée en 1851, lorsqu’il lui a rendu visite pour écouter ses histoires : « majestueuse », malgré sa pauvreté, et en dépit du fait qu’elle s’était alourdie avec l’âge et la perte de mobilité. Elle sait ce que c’est que de vivre en aristocrate, de porter l’uniforme d’un colonel, d’exercer une grande influence, d’être aimée par El Libertador, de tracer le chemin d’une rebelle.

Beaucoup de ses trésors doivent être perdus pour cette femme qui vit son dernier chapitre dans cette « pitoyable cabane », mais ses honneurs sont inaliénables, à l’image de l’Ordre du Soleil du Pérou, et des titres dont l’a affublée Simón Bolívar : « chère folle », « la Libertadora del Libertador » – la Libératrice du Libérateur.

Elle signe. Il s’agit de la dernière lettre connue d’une importante carrière épistolaire, et c’est ici que l’histoire perd de vue Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru pour un temps.

Mais entre-temps, une épidémie de diphtérie sévit dans la région, peut-être après avoir touché terre sur un navire en provenance d’Angleterre, où une épidémie similaire avait fait rage un an plus tôt. L’intervention médicale dans les années 1850 est largement futile. Les personnes meurent en s’étouffant, la gorge gonflée de tissus gris et morts. Les taux de mortalité pendant les épidémies ont atteint les 90 %.

Le 23 novembre, les amis de Manuela annoncent qu’elle a succombé à la maladie. À Paita, il est dit qu’elle a été jetée dans une fosse commune anonyme remplie de cadavres de victimes de la diphtérie, à la périphérie de la ville.

Le coupable : la diphtérie est causée par une infection à Corynebacterium diphtheriae, un bacille qui se propage dans les gouttelettes en suspension dans l’air et qui est capable de libérer une exotoxine qui tue les tissus. La forme la plus dangereuse de la maladie frappe le système respiratoire, et même avec des soins médicaux appropriés, un patient sur dix meurt.

Comment ne pas mourir comme Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru : nous disposons d’un très bon vaccin. Couramment proposé avec les vaccins contre le tétanos et la coqueluche dans le vaccin DTC « trois en un », considéré comme un élément central des programmes mondiaux de vaccination des enfants, ou dans le cadre du vaccin pentavalent « cinq en un » (DTC-Hib-hepB), le vaccin contre la diphtérie protégeait, en 2023, 84 % des enfants dans le monde. Mais comme pour de nombreuses autres maladies contagieuses, la baisse de l’immunité à l’échelle mondiale après la COVID-19 a prouvé que même une baisse minime des défenses peut permettre une résurgence : des épidémies mortelles se sont à nouveau déclarées. En cas d’épidémies, la meilleure thérapie repose sur une combinaison d’antibiotiques pour tuer la bactérie et d’antitoxine pour neutraliser l’exotoxine.

Sur le lit de mort d’Oscar Wilde, écrivain

Paris, 1900 : l’hôte enregistré sous le nom de Sebastian Melmoth, résident à l’hôtel d’Alsace et dans d’autres établissements similaires sordides à Paris ces 18 derniers mois, a demandé à voir un prêtre.

Nous sommes fin novembre. Depuis septembre, cet hôte a reçu 68 fois la visite d’un médecin, mais il est désormais trop tard pour le salut de son corps et il souhaite une intercession spirituelle. Sebastian Melmoth est en fait l’écrivain Oscar Wilde, moins connu pour sa piété que pour ses écrits, son esprit, sa vie brillante et dernièrement pour le scandale de sa condamnation en 1895 pour « indécence grossière ».

La condamnation – pour avoir eu des relations sexuelles avec des hommes, un acte passible de poursuites pénales en 1895 et formellement toujours répréhensible jusqu’en 2004 – l’a conduit à passer deux ans dans la prison de Reading. Il a été libéré en 1897, mais Oscar Wilde affirme que son enfermement lui a brisé le cœur.

La période passée en prison avait, a minima, largement favorisé, sinon précipité, l’aggravation d’une affection de longue date à l’oreille, ce qui est une explication nettement plus pertinente à son état moribond actuel.

La maladie, située dans son oreille moyenne droite, avait débuté avant son incarcération, mais en 1896, elle avait dangereusement progressé. Dans une pétition adressée au ministre de l’Intérieur depuis la prison cette année-là, Oscar Wilde décrivait un abcès à l’oreille droite qui s’était perforé et avait coulé de façon continue, entraînant une perte presque totale de l’audition de ce côté-là. « Rien n’a été fait pour tenter de me soigner », a-t-il écrit.

C’est la même oreille, à nouveau infectée, qui incite Oscar Wilde à consulter le Dr Maurice a’Court Tucker à de très nombreuses reprises au cours de ses derniers mois. En octobre 1900, le médecin tente une intervention chirurgicale radicale dans la chambre d’hôtel d’Oscar Wilde. S’ensuivent alors des journées de pansements, de morphine et d’opium. À la fin du mois, il y a une brève raison d’être optimiste, lorsque Oscar Wilde est en mesure de sortir en ville.

Mais au milieu du mois de novembre, l’infection refait surface. Le 25 novembre, les vertiges l’empêchent de se lever, et certains jours, son comportement est tantôt délirant et insensé, tantôt lucide. Il ne s’alimente pas, il est irritable, il présente une forte fièvre, puis il perd conscience. Dans l’après-midi du 30 novembre, Oscar Wilde meurt, à l’âge de 46 ans.

Le coupable probable : les médecins qui ont signé l’acte de décès, le Dr Tucker et le Dr Paul Claisse, un médecin français, ont été affirmatifs dans leur diagnostic : la cause était une méningite cérébrale – une inflammation de la muqueuse du cerveau – résultant d’une suppuration chronique de l’oreille droite.

La cause pathogène de l’infection qui a contaminé l’oreille et enflammé son cerveau a fait l’objet de nombreux débats. Un diagnostic spéculatif de syphilis, proposé pour la première fois par le Dr Tucker, a perduré – sans doute en raison de biais liés à l’orientation sexuelle de l’écrivain.

Mais le fait que de nombreux analystes crédibles affirment que les fonctions cognitives d’Oscar Wilde n’ont pas été altérées jusqu’à ses dernières heures, et qu’aucun des nombreux médecins qui l’ont examiné de son vivant n’ait signalé de symptômes de la syphilis, rendent ce diagnostic improbable.

Cent ans après la mort d’Oscar Wilde, les chirurgiens ORL sud-africains Ashley H. Robins et Sean L. Sellars ont examiné les dossiers médicaux et ont écrit dans The Lancet que l’origine du problème à l’oreille pourrait avoir été un cholestéatome – une tumeur à évolution rapide, entraînant une infection chronique. (De nombreux agents pathogènes pourraient être à l’origine de l’infection, mais en général, pour les infections de l’oreille moyenne, les bactéries Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenza sont souvent coupables).

Les antibiotiques ont été découverts pour la première fois 28 ans après la mort d’Oscar Wilde, ce qui signifie que l’infection a fait rage presque sans contrôle – un péril fatal. Le propre père d’Oscar Wilde, qui était médecin ORL, a écrit dans un carnet de notes en 1853 : « Tant qu’il y a une otorrhée [écoulement de l’oreille], nous ne pouvons jamais dire comment, quand ou ce à quoi cela pourrait mener. »

Comment ne pas mourir comme Oscar Wilde :

peu de joueurs prendraient des paris sur les chances que la méningite offre à ses victimes. L’affection est une conséquence, et non une cause, de l’infection, et les causes peuvent être nombreuses, mais une fois qu’un agent pathogène envahissant a provoqué une inflammation du cerveau, les risques de ne pas se rétablir du tout, ou de ne pas se rétablir complètement, sont dangereusement élevés. La méningite bactérienne est la forme la plus dangereuse : une personne sur six qui la contracte en meurt et une personne sur cinq qui y survit présente des séquelles permanentes.

Combattre la maladie avant qu’elle n’atteigne le cerveau est, bien entendu, nettement plus « simple » aujourd’hui qu’à l’époque d’Oscar Wilde. De nos jours, une affection comme son otite moyenne pourrait probablement être bien gérée ou guérie à l’aide d’antibiotiques ou d’antiviraux et de techniques chirurgicales modernes pour résoudre les prédispositions structurelles.

Et aujourd’hui, certaines des causes les plus courantes de la méningite mortelle sont évitables par la vaccination, ce qui évite les batailles thérapeutiques acharnées. Un vaccin appelé MenAfriVac – qui bloque la bactérie méningocoque du sérogroupe A – a commencé à être déployé en 2010 dans la « ceinture de la méningite » en Afrique, avec un effet stupéfiant.

Nous disposons également de vaccins pour prévenir les pneumocoques et la bactérie Hib responsables de la méningite et, l’année dernière, pour la première fois, un vaccin qui bloque cinq sérogroupes différents de bactéries méningococciques a commencé à être déployé pour contenir une épidémie de méningite dans le nord-ouest du Nigéria.

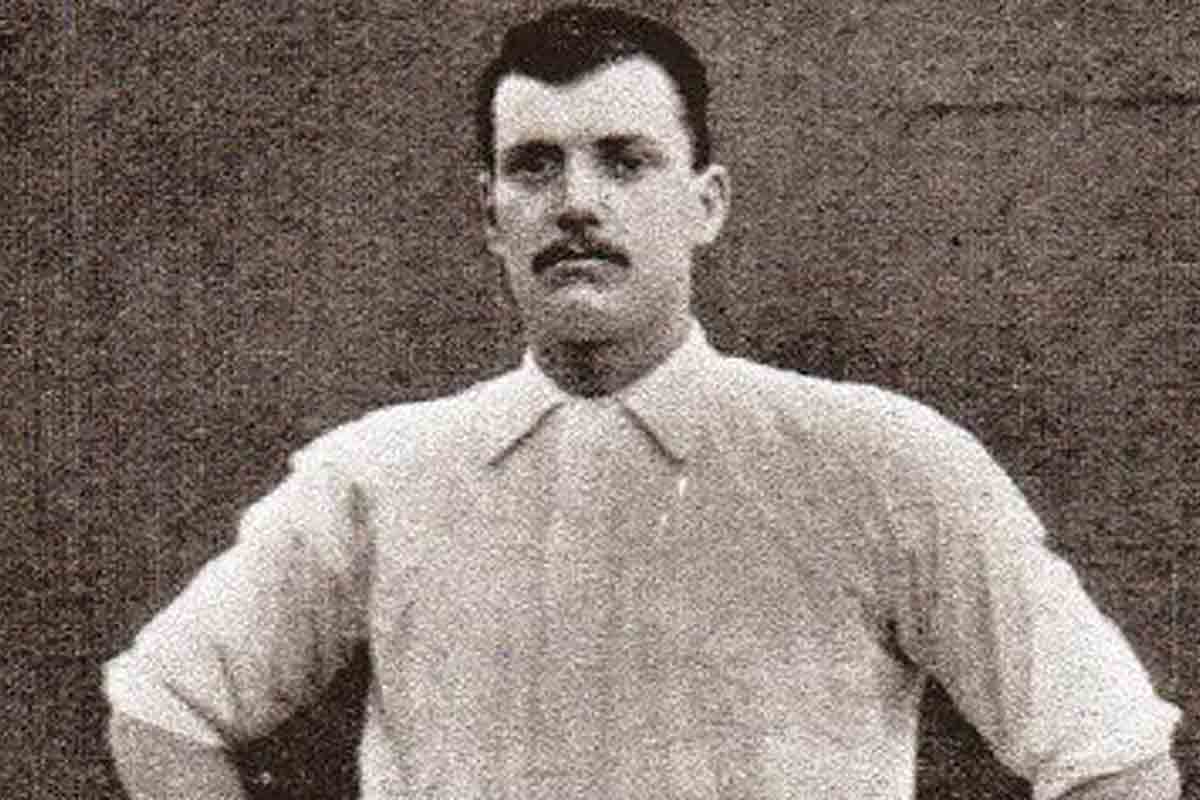

Sur le lit de mort de Di Jones, footballeur

Bolton, 1902 : le footballeur de Manchester City, Di Jones – « l’un des meilleurs arrières latéraux que ce sport ait connus », selon le Bolton Evening News – a quitté terrain après une grave blessure : une entaille de près de huit centimètres jusqu’à l’os du genou, causée par un éclat de verre sur la pelouse.

Il s’est rendu lui-même à la Manchester Royal Infirmary, où l’entaille a été pansée et cousue, puis a pris le train pour rentrer à Bolton et se rétablir.

Mais au lieu de se rétablir, il tombe malade : il est fiévreux, en sueur, frissonnant, son cœur battant la chamade, et il est en proie à de fortes douleurs. Un médecin a été appelé à son chevet et découvre que la blessure à la jambe contient des débris et des résidus de gazon. Les symptômes de « l’empoisonnement du sang » progressent, dit le médecin, « et provoquent le tétanos, ou le trismus ».

Il s’agit de violents spasmes musculaires au niveau du dos, de l’abdomen et de la mâchoire, qui semble soudée. Les spasmes peuvent bloquer les voies respiratoires ; la maladie peut endommager les nerfs et précipiter la défaillance des organes.

Une semaine et demie après s’être entaillé le genou, Di Jones, alors âgé de 35 ans, décède.

Le coupable : la maladie est causée par les toxines libérées par une bactérie appelée Clostridium tetani, qui attaquent le système nerveux central et interfèrent avec les signaux qui voyagent de la moelle épinière aux muscles. Les spasmes qui en résultent peuvent être suffisamment violents pour briser les os.

Les spores de C. tetani se trouvent presque partout – dans les matières fécales, dans le sol, sur les métaux rouillés. À l’époque de Di Jones, les petites plaies cutanées devenaient souvent mortelles – et les terrains sportifs étaient un point d’origine courant pour les infections. « Une recherche basique dans les archives des journaux révèle des dizaines de décès causés par le tétanos contracté lors de matchs de football amateur », a écrit Simon Burnton, journaliste au Guardian, dans un article rappelant le décès de Di Jones.

Comment ne pas mourir comme Di Jones : Aujourd’hui encore, le tétanos tue environ 10 à 20 % des personnes qu’il infecte, mais une série complète de vaccins protège pratiquement à 100 %.

Le vaccin contre le tétanos fait partie de la vaccination de base pour les enfants, soit sous la forme du vaccin trivalent contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), soit dans le vaccin pentavalent. En 2023, 84 % de la population mondiale était protégée par les trois doses recommandées de DTC, mais lorsque la couverture diminue, les infections par cet agent pathogène répandu ne tardent pas à se manifester et menacent des vies.

Lectures complémentaires

Cet article – et notamment les sections consacrées à Alexandre, Saladin et Mozart – s’appuie tout particulièrement sur deux ouvrages rédigés par Philip A. Mackowiak, professeur de médecine à l’Université du Maryland et directeur de la conférence annuelle « Historical Clinicopathological Conference ». Il s’agit des deux ouvrages suivants : Post Mortem: Solving History’s Great Medical Mysteries (Autopsie : résoudre les grands mystères médicaux de l’histoire), (2007) et Diagnosing Giants: Solving the Medical Mysteries of Thirteen Patients Who Changed the World (Diagnostiquer les géants : résoudre les mystères médicaux de treize patients qui ont changé le monde), (2013).

La section consacrée à Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru s’appuie principalement sur la biographie que lui a consacré Pamela S. Murray : For Glory and Bolívar: the Remarkable Life of Manuela Sáenz (Pour la gloire et Bolívar : la vie remarquable de Manuela Sáenz).

Davantage de Maya Prabhu

Recommandé pour vous