Tout ce qu’il faut savoir sur les vaccins de nouvelle génération contre le coronavirus

Les vaccins contre la COVID-19 ont permis à beaucoup d’entre nous de retrouver une vie normale, mais de nouveaux vaccins offrant une protection plus large ou plus durable sont en cours de développement.

- 28 mars 2025

- 6 min de lecture

- par Linda Geddes

Les vaccins contre la COVID-19 ont changé le cours de la pandémie, permettant à la plupart d’entre nous de reprendre une vie quotidienne normale.

Mais bien qu’ils soient très efficaces contre les formes graves de la maladie, ces vaccins ne sont pas parfaits. Les vaccins actuels n’offrent pas une protection complète contre l’infection ni contre la transmission du virus, et des rappels réguliers sont nécessaires pour maintenir ce niveau de protection.

Ils ne protègent pas non plus contre d’autres coronavirus, comme celui responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), ni contre les coronavirus saisonniers à l’origine de simples rhumes, ou encore contre de futurs coronavirus susceptibles de provoquer une pandémie.

On peut faire mieux

Le SARS-CoV-2 n’est qu’un membre d’une vaste famille de coronavirus, présents chez de multiples hôtes, dont les génomes mutent facilement — ce qui leur donne un potentiel élevé de transmission à l’humain.

« Le risque de transmission des coronavirus à l’humain devrait persister, voire s’intensifier dans les années à venir, en raison des bouleversements rapides liés au climat et à l’activité humaine et animale », explique la Dre Nadia Cohen, responsable du programme de recherche et développement à la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI).

« Il est crucial que le monde continue à investir dans la recherche et le développement sur les coronavirus pour garder une longueur d’avance. »

La bonne nouvelle, c’est que des vaccins de nouvelle génération sont en cours de développement. Ils pourraient offrir une protection plus large, plus robuste et plus durable.

Et les technologies sur lesquelles ils reposent pourraient aussi être utilisées contre d’autres agents pathogènes, renforçant ainsi notre capacité à répondre aux maladies actuelles et futures.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les innovations qui sous-tendent ces nouveaux vaccins.

Vaccins mucosaux

Alors que la plupart des vaccins sont conçus pour stimuler les cellules immunitaires circulant dans le sang, les vaccins mucosaux visent à cibler les cellules immunitaires présentes dans les tissus muqueux, comme la paroi du nez, de la bouche, des poumons ou des intestins.

Pour les virus respiratoires, comme les coronavirus, les surfaces muqueuses sont leur principal point d’entrée dans notre organisme. Les cellules immunitaires qui s’y trouvent constituent donc notre première ligne de défense. Les cibler par la vaccination pourrait offrir une protection renforcée contre l’infection.

« Cela pourrait signifier que si j’ai été vacciné, je produis moins de virus infectieux, et pendant moins longtemps, ce qui réduit les risques de transmettre le virus à d’autres personnes et contribue à briser les chaînes de transmission », explique le professeur John Tregoning, professeur d’immunologie des vaccins à l’Imperial College de Londres, au Royaume-Uni.

Cependant, les vaccins injectés classiques ne sont pas très efficaces pour déclencher une réponse immunitaire muqueuse, ce qui pousse les chercheurs à explorer d’autres approches – notamment les vaccins inhalés, nasaux ou oraux.

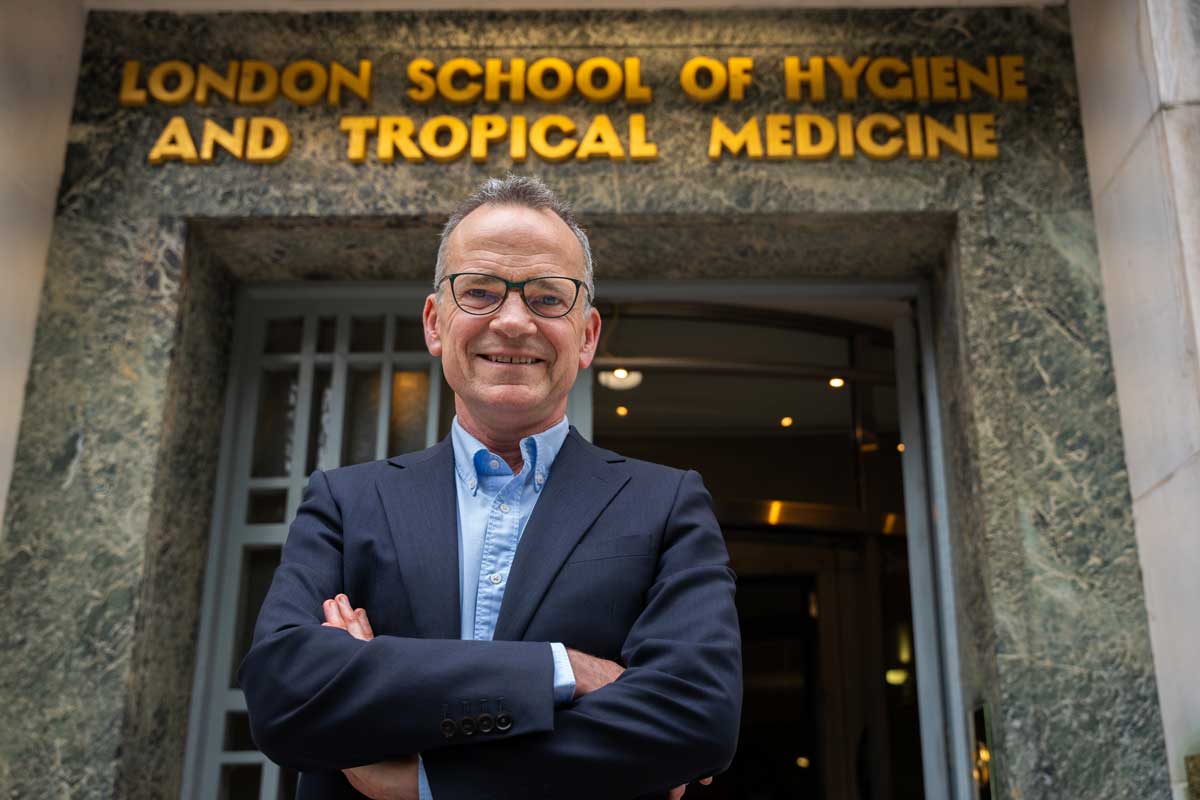

« Cette approche est porteuse de grands espoirs », affirme le professeur Christopher Chiu, également à l’Imperial College de Londres, qui dirige un projet financé par la CEPI visant à développer des vaccins avancés contre les coronavirus, capables de bloquer la transmission, y compris les vaccins mucosaux.

« Historiquement, nous ne savions pas grand-chose de ce qui se passe dans le nez et les poumons pendant une infection, comparé à ce que l’on connaît du sang, mais nous comprenons aujourd’hui que, même si ce ne sont pas des systèmes complètement séparés, ils sont différents. »

« Nous avons une vraie opportunité d’identifier les types de vaccins et de technologies capables de cibler ces zones pour réduire ou bloquer la transmission, et de les garder prêts pour la prochaine pandémie, avec la possibilité d’y intégrer les antigènes appropriés. »

Des vaccins nasaux sont déjà utilisés dans de nombreux pays pour protéger les enfants contre la grippe saisonnière, et plusieurs vaccins contre la COVID-19 administrés par voie nasale sont actuellement en phase avancée d’essais cliniques.

La plupart de ces candidats vaccins contre la COVID-19 utilisent un virus modifié inoffensif – appelé vecteur viral – pour transporter les antigènes du virus dans l’organisme. Mais au moins une entreprise, Codagenix, teste un vaccin nasal vivant atténué, basé sur une version affaiblie du SARS-CoV-2 pour déclencher une réponse muqueuse.

Vaccins à large spectre de protection

Compte tenu de la taille et de la diversité de la famille des coronavirus, il est peu probable que l’on puisse développer un vaccin « pan-coronavirus » unique capable de nous protéger contre tous, estime Cohen.

Cependant, il est plus réaliste de concevoir des vaccins capables de déclencher une immunité contre des sous-groupes spécifiques.

Les plus avancés sont les candidats ciblant les sarbécovirus – un sous-groupe qui comprend le SARS-CoV-2, le virus responsable du SRAS, et plusieurs coronavirus de chauve-souris.

« Même s’il reste de nombreuses questions avant de parvenir à un vaccin humain efficace, les données précliniques sont prometteuses et suggèrent qu’un vaccin à large spectre contre les sarbécovirus est techniquement envisageable », explique Cohen.

« Le calendrier de développement d’un vaccin pour l’humain dépendra probablement de l’objectif final poursuivi. Cela dit, nous pensons que plusieurs candidats entreront en phase d’essais cliniques d’ici un à deux ans. »

Des vaccins ciblant un sous-groupe plus large, celui des bétacoronavirus, pourraient également être développés. Ces vaccins offriraient une protection non seulement contre le SARS-CoV-2, mais aussi contre le MERS et les quatre coronavirus saisonniers connus responsables de symptômes proches du rhume chez l’humain.

Vaccins à base de lymphocytes T

L’une des approches pour développer des vaccins à large spectre consiste à cibler des protéines virales communes aux différents coronavirus.

Par exemple, bien que le SARS-CoV-2 modifie fréquemment sa protéine de surface « spike » pour échapper à notre système immunitaire, les protéines qu’il utilise pour se répliquer semblent moins sujettes à variation. Elles semblent aussi relativement similaires d’un coronavirus à l’autre.

En testant quelles parties de ces protéines déclenchent les réponses immunitaires les plus fortes et les plus larges, le Dr Leo Swadling, à l’University College London, et ses collègues espèrent identifier des antigènes à inclure dans des vaccins à large spectre.

En plus de produire des anticorps, cette approche pourrait mieux stimuler les lymphocytes T – des cellules immunitaires capables de reconnaître et détruire les cellules infectées par un virus – ce qui offrirait une protection plus large et plus durable.

« Les lymphocytes T induits par la vaccination ont tendance à être plus durables que les anticorps. On observe bien une induction partielle de lymphocytes T avec les vaccins actuels, mais ils ne sont pas spécifiquement conçus pour maximiser cette réponse immunitaire », souligne Swadling.

Pour aller plus loin

Cibler les réponses immunitaires sur ces régions pourrait rendre beaucoup plus difficile l’évolution du virus pour échapper aux anticorps induits par le vaccin.

Un candidat vaccin appelé Mosaic-8 fixe jusqu’à huit versions différentes de ces fragments protéiques sur des nanoparticules. Des études menées chez la souris et chez des primates non humains ont montré que ce vaccin déclenchait non seulement une réponse immunitaire protectrice contre les virus inclus dans le vaccin, mais aussi contre certains autres bétacoronavirus.

Aussi prometteuses que soient ces approches, « pour être traduites en vaccins destinés à l’humain, elles devront surmonter d’importants défis de fabrication liés à la complexité de leur conception, ainsi que des obstacles réglementaires », souligne Cohen. « Cela dit, chez l’animal, plusieurs de ces approches ont démontré leur capacité à déclencher une réponse immunitaire non seulement contre les virus représentés dans les vaccins, mais aussi – ce qui est essentiel – contre des virus apparentés qui ne le sont pas. »

Davantage de Linda Geddes

Recommandé pour vous