Retour sur l’année 2020 : l’onde de choc de la pandémie de COVID-19 en 12 graphiques

12 graphiques pour mesurer les conséquences d’une crise réellement inédite en mettant en lumière les travaux de nos chercheurs.

- 16 décembre 2020

- 5 min de lecture

- par le Groupe de la Banque mondiale

Qui parmi nous avait entendu parler de « confinement », de « gestes barrières » et de « distanciation sociale » il y a tout juste un an ? Aujourd’hui, ces expressions font partie de notre quotidien, tandis que les conséquences de la pandémie de COVID-19 sont devenues omniprésentes dans nos vies. À travers une sélection de 12 graphiques, nous tenterons de mesurer les conséquences d’une crise réellement inédite en mettant en lumière les travaux de nos chercheurs.

Les « nouveaux pauvres »

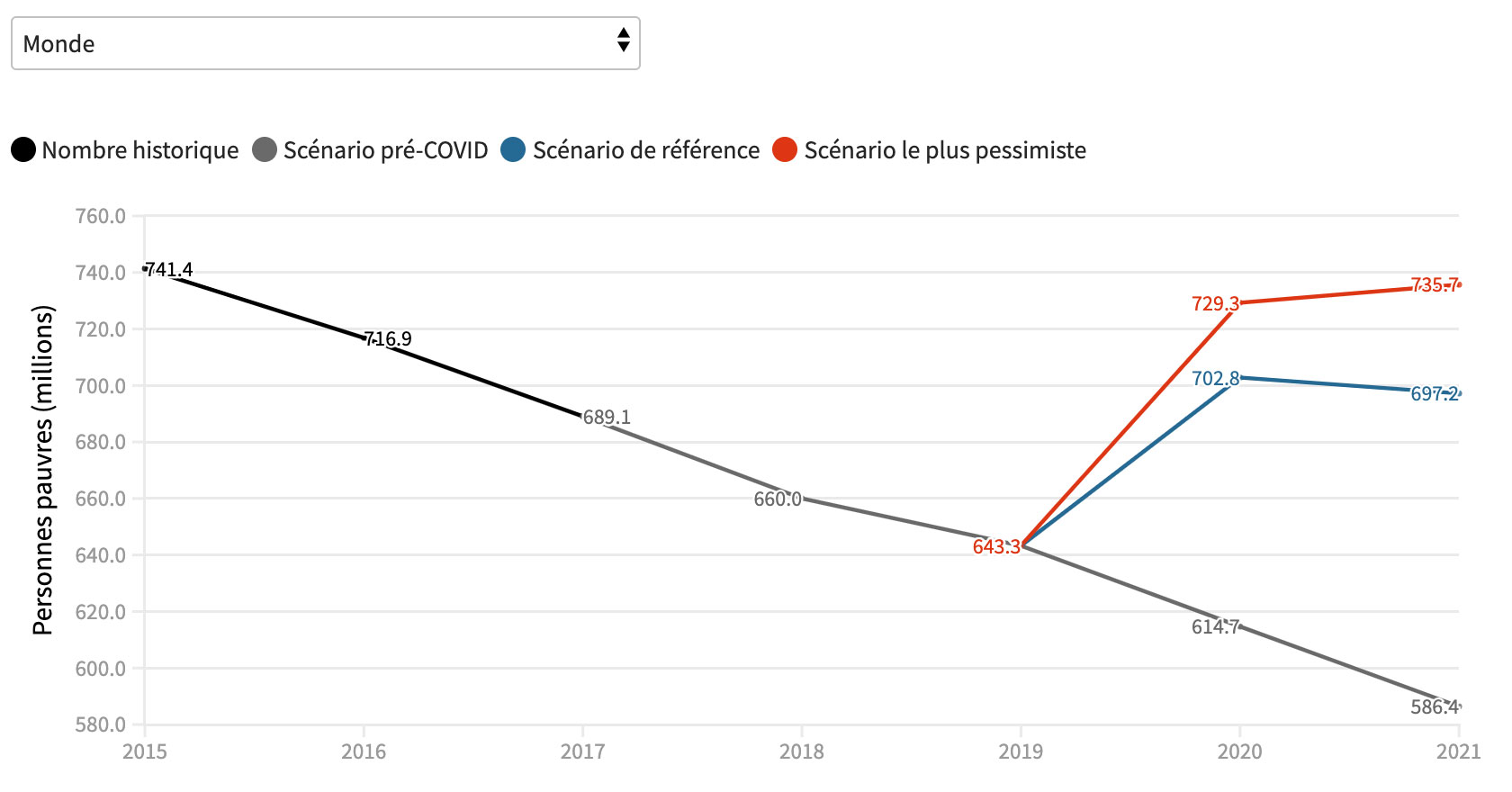

La pandémie qui sévit depuis un an a frappé de plein fouet les populations déjà pauvres et vulnérables, menaçant de pousser dans la pauvreté des millions d’individus supplémentaires. Alors que le nombre de personnes dans le monde vivant avec moins de 1,90 dollar par jour avait progressivement diminué depuis plusieurs décennies, la lutte contre l'extrême pauvreté va connaître cette année son premier revers depuis plus de vingt ans.

La pandémie COVID-19 risque d'accroître fortement l'extrême pauvreté

Nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté

Sources: Banque mondiale et UNICEF, PovcalNet, Perspectives économiques mondiales

Note : L'extrême pauvreté est mesurée sur la base du nombre de personnes vivant avec moins de 1,90 $ par jour. 2017 est la dernière année pour laquelle des estimations officielles de la pauvreté dans le monde sont disponibles. Aucune estimation n'est indiquée pour la région Asie du Sud.

En cause, la COVID-19, qui aura entraîné cette année entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté, selon les différents scénarios élaborés par la Banque mondiale. La majorité des « nouveaux pauvres » vivront en Asie du Sud, l’Afrique subsaharienne venant juste après. Selon le dernier Rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée, « une grande partie d’entre eux travaillent dans les services, le bâtiment et l’industrie manufacturière, soit autant de secteurs où l’informalité prédomine et où l’activité économique pâtit le plus durement des mesures de confinement et autres restrictions de déplacement ».

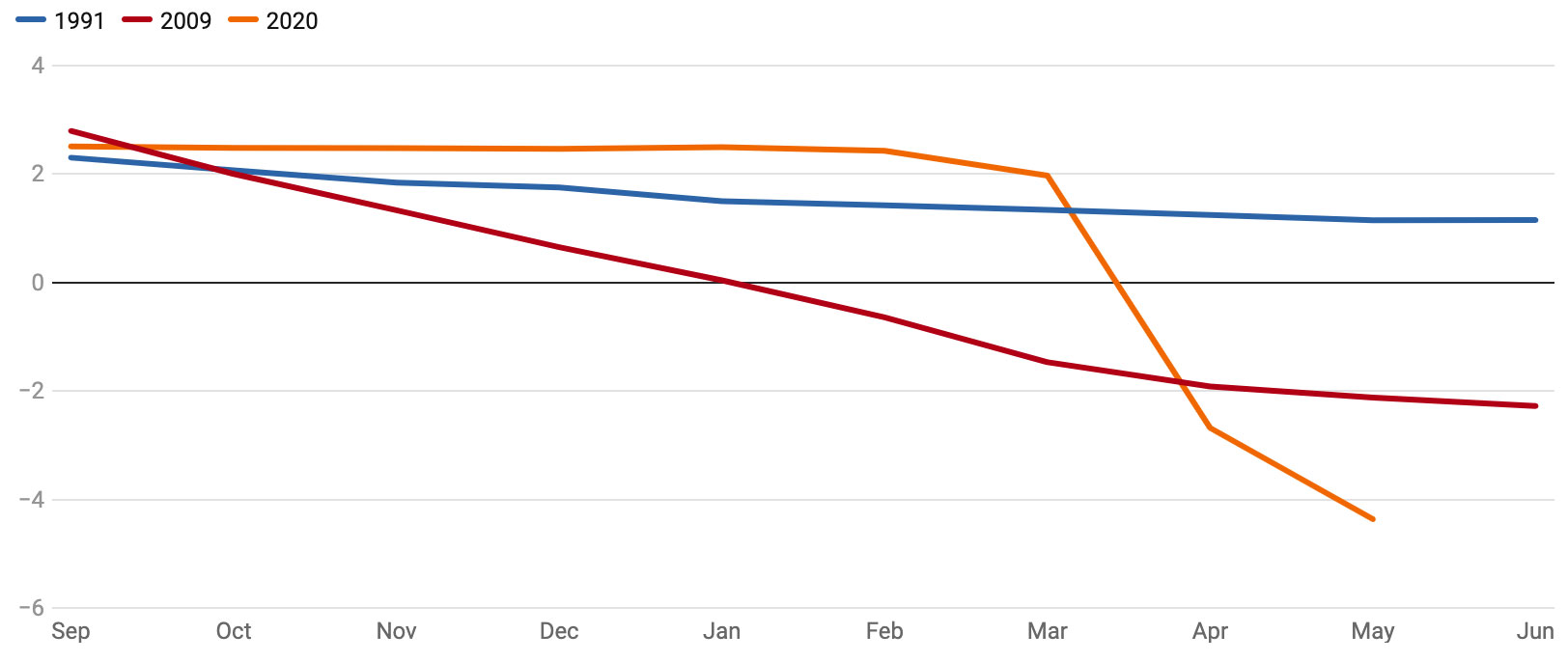

Une récession économique brutale

Les mesures drastiques adoptées dans le but d’endiguer la propagation du virus et d’atténuer les pressions sur des systèmes sanitaires déjà sous tension et fragiles ont eu de très graves conséquences sur la croissance économique. Selon l’édition semestrielle des Perspectives économiques mondiales parue au mois de juin, « la COVID-19 a engendré une crise planétaire à nulle autre pareille — une crise sanitaire mondiale qui, en plus d’un bilan humain extrêmement lourd, est à l’origine de la pire récession mondiale depuis la Seconde Guerre ». L’année 2020 sera ainsi marquée par une contraction de l’économie mondiale et des revenus par habitant, ce qui fera basculer des millions de personnes dans l’extrême pauvreté.

Les projections pour l'économie mondiale prévoient une baisse de la croissance d’une ampleur sans précédent depuis 1990

Prévisions de croissance du PIB mondial (%)

Note : Les chiffres présentés pour les mois de septembre à décembre correspondent aux prévisions effectuées l'année précédente, tandis que les chiffres de janvier à juin présentent les prévisions de l’année en cours. En raison des données disponibles, les prévisions pour 1991 ne concernent que les économies avancées.

Source: Consensus Economics, Banque mondiale

Le fardeau de la dette

Cette récession réduit encore davantage la capacité des pays à faire face efficacement aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie. Avant même la pandémie de COVID-19, près de la moitié des pays à faible revenu étaient déjà surendettés ou au bord du surendettement , une situation qui ne leur a guère laissé de marge de manœuvre budgétaire pour venir en aide aux populations pauvres et vulnérables frappées de plein fouet par le choc de la COVID.

C'est ce qui a poussé la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), dès le mois d'avril 2020, à lancer un appel en faveur d'un moratoire sur le remboursement de la dette destiné à permettre aux pays les plus pauvres de concentrer leurs ressources sur la lutte contre la pandémie. Grâce à l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD), ces pays ont pu allouer plusieurs milliards de dollars à des interventions d’urgence. Cependant, comme l’illustre le graphique ci-dessous, le service de la dette contractée auprès de créanciers bilatéraux pèsera lourd dans les prochaines années, et il sera indispensable d'agir rapidement pour réduire un endettement qui s'accumule depuis trop longtemps.

Le service de la dette contractée auprès des créanciers publics bilatéraux pèsera lourd dans les prochaines années

L'animation ci-dessous montre l'évolution de la composition des obligations annuelles du service de la dette que les pays à faible revenu doivent à leurs créanciers bilatéraux - de 2020 à 2022. Elle reflète les paiements projetés au titre du service de la dette extérieure, contractée ou garantie par l’État, et rachats et commissions du FMI (en millions de dollars courants).

Pour reprendre les propos du président du Groupe de la Banque mondiale, « la suspension du service de la dette est certes un expédient important, mais elle ne suffit pas ». « Beaucoup d’autres mesures sont nécessaires pour alléger le poids de la dette », a alerté David Malpass, y compris une prolongation de l’ISSD dans l’attente d’une solution plus permanente.

Sans ces mesures, les problèmes d’endettement risquent de compromettre une reprise durable dans beaucoup de pays, de même qu’un grand nombre d'objectifs de développement. Comme le soulignent les Perspectives économiques mondiales (GEP), les économies émergentes et en développement, qui ont été en grande partie en mesure de mettre en œuvre des plans de relance budgétaire et monétaire à grande échelle lors de la crise financière de 2007-2008, sont aujourd’hui moins bien préparées à surmonter une récession mondiale. De fait, un grand nombre d'entre elles sont tributaires du commerce mondial, du tourisme et des envois de fonds des migrants. Des prévisions actualisées sur les projections de croissance seront disponibles dans la prochaine édition du GEP, qui paraîtra début janvier.

La chute des remises migratoires

L’évolution des remises migratoires est une source de préoccupation majeure. Depuis plusieurs décennies, ces transferts d’argent –effectués par les travailleurs émigrés vers leur pays d’origine – jouent en effet un rôle de plus important dans la réduction de la pauvreté et dans le dynamisme de la croissance économique. Il y a encore un an, ces flux étaient équivalents aux montants de l’investissement direct étranger et de l’aide publique au développement.

Mais la pandémie de COVID-19 a porté un coup dur aux remises migratoires, qui devraient chuter de 14 % d’ici à la fin de l’année 2021, selon des prévisions légèrement meilleures que les estimations initiales, mais qui ne doivent pas occulter le fait qu’il s’agit là d’un recul historique. Toutes les régions sont concernées, le repli étant particulièrement marqué en Europe et Asie centrale. Pour la première fois dans l’histoire récente, le nombre de migrants internationaux devrait baisser cette année, sous l’effet d’un ralentissement des nouveaux départs et d’une hausse des retours vers les pays d’origine.

Pour continuer la lecture, cliquez ici.

CONTENU PARTENAIRE

Cet article a été publié pour la première fois par le Groupe de la Banque mondiale le 14 décembre 2020

Auteurs

Paul Blake

Chargé de communication, Banque mondiale

Divyanshi Wadhwa

Experte Données, Banque mondiale

Cette publication a bénéficié des contributions de Sara Haddad, Paul McClure, Jasmin Buttar, Bassam Sebti, Srimathi Sridhar et Christine Montgomery.

Davantage de World Bank

Recommandé pour vous