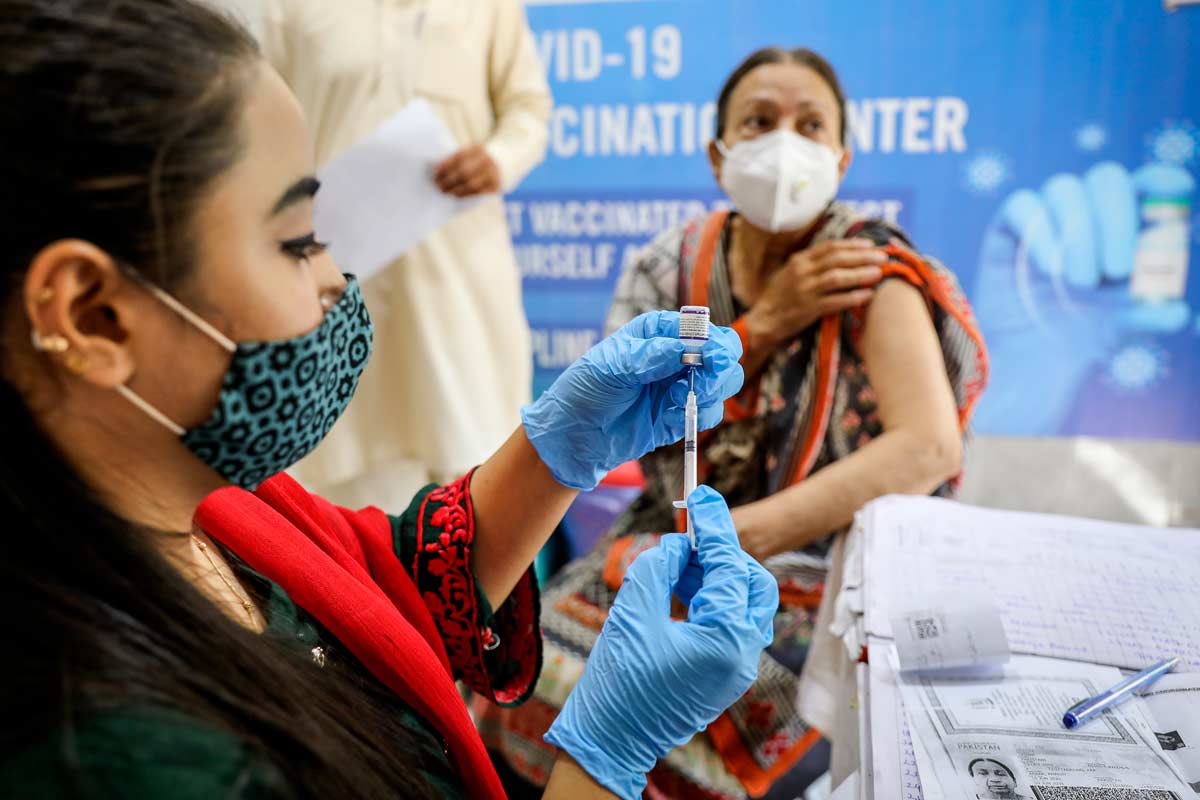

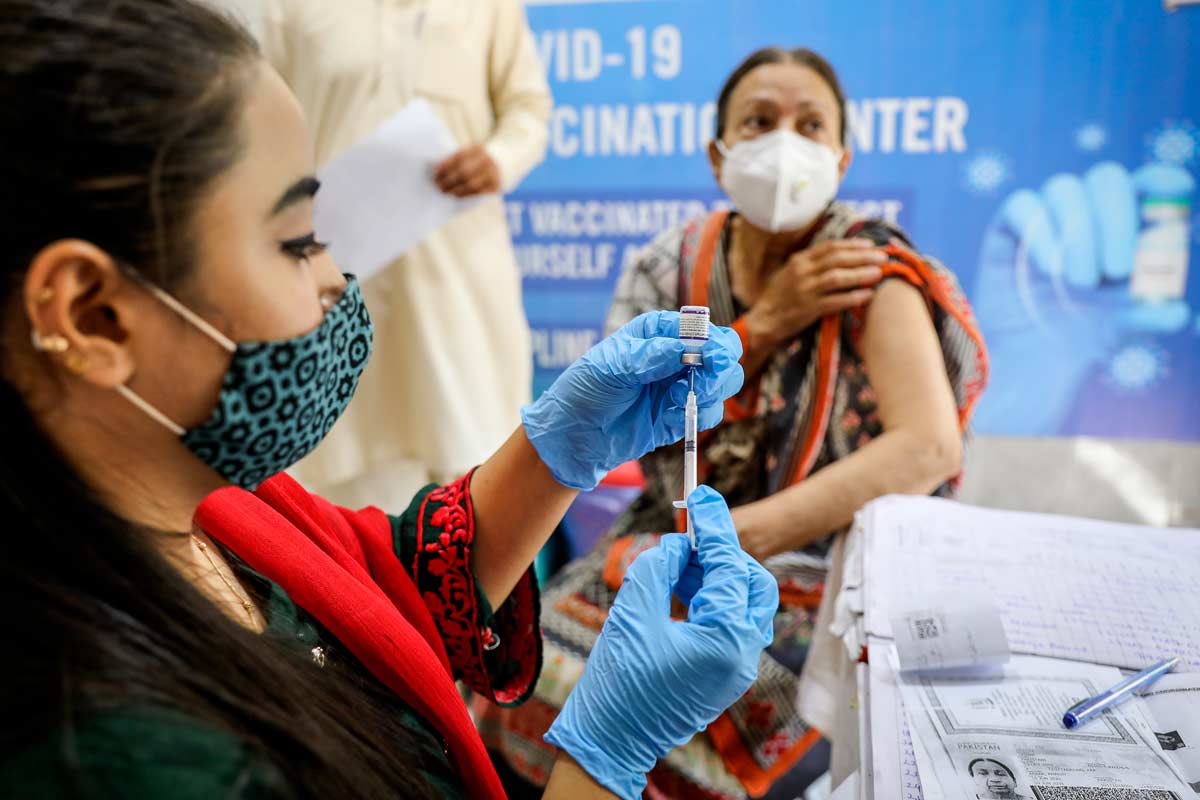

Pandémie et vaccins : une leçon de confiance pour le Pakistan

La confiance est aussi indispensable qu’une seringue – et sans doute bien plus difficile à fabriquer.

- 11 août 2025

- 5 min de lecture

- par D. Aminah Khan , Dr Fahad Abbasi , Areej Javed

« Ce n’était pas le virus que nous redoutions, c’étaient les rumeurs », se souvient un haut responsable de district, évoquant une réunion de coordination au Bureau de la santé du district en 2021.

Une agente de santé communautaire (Lady Health Worker) de Peshawar revient quant à elle sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 : « Les gens pensaient qu’on venait leur injecter du poison. J’ai arrêté de parler du vaccin. J’ai commencé à leur demander comment s’était passée leur journée. »

Comme dans de nombreux pays, la pandémie a semé au Pakistan le doute et l’anxiété. Les mythes ont circulé, nourrissant la méfiance vis-à-vis du vaccin.

Mais ce basculement silencieux, évoqué par l’agente de santé – celui qui consiste à passer de l’instruction à l’écoute – reste peut-être l’une des leçons les plus fortes de la pandémie. Car en matière de vaccination, la confiance n’est pas un luxe. C’est le point de départ.

C’est d’ailleurs ce que soulignent de nombreuses voix issues de l’enquête qualitative du projet COVID-19 Delivery Support Phase III (CDS III), mis en œuvre par Jhpiego en partenariat avec la Direction fédérale de l’immunisation (FDI) et avec le soutien de Gavi. Selon elles, au tout début du déploiement vaccinal, le principal obstacle du pays n’était pas tant logistique : c’était la confiance – ou plutôt son absence – entre les communautés, les soignants et les institutions.

La confiance, clé de voûte de la réponse vaccinale

Dans le cadre de l’appui technique de Jhpiego Pakistan à la réponse nationale à la pandémie de COVID-19, nous avons souhaité tirer les enseignements du projet COVID-19 Delivery Support Phase III (CDS III). L’objectif : identifier ce qui a fonctionné – et ce qui a échoué – pendant la crise, afin de renforcer non seulement la préparation du pays face à de futures pandémies, mais aussi son programme de vaccination de routine.

Ce travail a donné lieu à six mois d’exploration qualitative approfondie, fondée sur des entretiens avec des personnes-clés et des groupes de discussion, menés dans l’ensemble des provinces pakistanaises et à l’échelon fédéral. Nous avons écouté des décideurs politiques, des responsables intermédiaires et des acteurs de terrain – vaccinateurs et agentes de santé communautaire – directement mobilisés pendant la pandémie.

Nos questions étaient simples : quels facteurs ont déterminé la confiance (ou la méfiance) envers la vaccination contre la COVID-19 ? Qu’est-ce qui a permis d’atteindre les populations les plus éloignées ? Et quelles leçons méritent d’être conservées, au-delà de l’urgence ?

Le message, entendu aux quatre coins du pays, était sans ambiguïté : on peut avoir les doses, les tableaux de bord et les systèmes de distribution – mais sans la confiance des communautés, rien ne fonctionne.

La confiance ne se décrète pas

Malgré des efforts considérables, l’hésitation vaccinale est restée un obstacle majeur. Des idées fausses – affirmant que le vaccin pouvait provoquer la stérilité, entraîner la mort ou faire partie de sombres agendas étrangers – ont circulé rapidement, à la fois sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille dans les communautés. Comme l’explique une agente de santé communautaire (Lady Health Worker) de Peshawar : « Les gens nous demandaient : qu’y a-t-il dans ce vaccin ? Pourquoi les étrangers tiennent-ils tant à nous l’injecter ? Au début, nous n’avions pas de réponse. »

Un responsable de la santé de district au Baloutchistan résume ainsi la situation : « Dans certaines communautés, ce n’était pas un refus du vaccin en soi. C’est qu’on ne croyait pas que nous agissions dans leur intérêt. »

À l’échelle nationale comme provinciale, le recours à des politiques coercitives dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 a fortement entamé la confiance du public. L’accès au vaccin a été conditionné à des aspects essentiels de la vie quotidienne : emploi, voyages, voire services de téléphonie mobile. Cela a créé un climat d’anxiété et accentué la défiance, non seulement parmi les communautés et les soignants, mais aussi chez les agents de santé eux-mêmes.

Sur le papier, la stratégie semblait efficace : en 2023, plus de 85 % des Pakistanais avaient reçu une première dose, et plus de 65 % avaient complété leur schéma vaccinal avec une deuxième dose ou un rappel. Mais ces résultats ont eu des effets secondaires inattendus.

Dans les mois qui ont suivi, la demande pour les vaccinations de routine a diminué, en particulier dans les zones où la contrainte avait été la plus forte pendant la campagne COVID-19.

« Les gens sont venus se faire vacciner parce qu’ils n’avaient pas le choix », confie un agent du Programme élargi de vaccination (EPI) à Lahore. « Mais ils sont repartis avec du ressentiment, pas avec de l’assurance. »

Un autre répondant résume ainsi le paradoxe : « Les obligations vaccinales ont permis de couvrir la population, mais les gens ont obéi par peur, pas par conviction. Cette méfiance risque de durer. »

Une chose est devenue évidente : la contrainte ne remplace pas la communication. Le véritable tournant est survenu lorsque la stratégie a évolué vers une approche fondée sur l’engagement communautaire.

Un remède fait de paroles – et d’écoute

Heureusement, le système de santé pakistanais ne s’est pas appuyé uniquement sur des stratégies descendantes. Progressivement, l’attention s’est déplacée vers des approches ancrées dans les communautés – et avec elles, la confiance vaccinale a commencé à croître.

Dans une zone rurale du Sindh, une équipe de santé a fait appel à un érudit religieux respecté pour animer une séance de questions-réponses en direct avec des mères dans une clinique locale. « Il leur a expliqué que le vaccin était halal (ce qui signifie “permis” ou “licite” en arabe) », se souvient un vaccinateur. « Mais surtout, il a répondu à leurs peurs avec patience. »

Au Khyber Pakhtunkhwa, des chefs tribaux ont été invités à se faire vacciner publiquement. Dans les quartiers urbains de Karachi, les campagnes numériques ont été complétées par des visites en personne de travailleuses de santé communautaire, qui connaissaient bien mieux les réalités de leur voisinage que n’importe quel centre d’appel ou message automatisé.

Ce qui a rendu ces interventions efficaces, ce n’est pas seulement leur format, mais leur enracinement dans les réalités locales – langues, codes culturels, visages familiers. Les gens écoutaient celles et ceux qu’ils connaissaient, pas ceux affichés sur des panneaux publicitaires.

Un responsable provincial du Programme élargi de vaccination (EPI) résume :

« Nous n’avons pas fait venir des gens de l’extérieur. Nous avons fait confiance à nos médecins, nos vaccinateurs, nos agents de santé locaux. Ils étaient déjà reconnus – et c’est ce qui a tout changé. »

Tout au long de la réponse, ce sont les travailleurs et travailleuses de première ligne – en particulier les Lady Health Workers – qui ont transformé les directives venues d’en haut en changement porté depuis le terrain. Elles ont franchi des seuils de maisons mal ventilées, affronté les rumeurs, travaillé de longues heures, et parfois même fait face à l’hostilité. Mais elles sont revenues, jour après jour. Et dans de nombreuses communautés, c’est leur constance qui a permis de transformer la suspicion en confiance.

« Nous avions peur, nous aussi », confie une vaccinatrice. « Mais à force de revenir avec des informations fiables, les gens nous ont remarquées. Et c’est là qu’ils ont commencé à nous faire confiance. »

Pour aller plus loin

Le projet CDS III a aussi mis en lumière certaines réalités difficiles : la vaccination de routine (routine immunisation) a souffert pendant la pandémie de COVID-19. Les ressources ont été redirigées — notamment des vaccinateurs mobilisés dans les centres de vaccination contre la COVID-19 – et les priorités ont changé, laissant de côté de nombreux enfants jamais vaccinés, dits zéro-dose.

C’est pourquoi le rapport CDS III de Jhpiego appelle à mieux intégrer les dispositifs d’urgence aux plateformes de vaccination de routine : l’un et l’autre ont besoin de se renforcer mutuellement pour perdurer.

L’expérience pakistanaise a révélé une vérité exigeante : la santé publique ne consiste pas seulement à injecter des vaccins. Elle repose sur la confiance, et sur le sentiment d’appartenance. Car lorsqu’on demande à une personne de se faire vacciner, on ne propose pas seulement une protection – on sollicite un acte de foi.

Et cette confiance ne se construit ni dans les conférences de presse, ni dans les applications mobiles. Elle se tisse dans des échanges à voix basse, entre une agente de santé et un parent inquiet. Elle naît quand les gens se sentent écoutés, considérés, respectés.

Alors que le monde se prépare à affronter de futures crises sanitaires, l’histoire du Pakistan nous rappelle une chose simple mais essentielle : la désinformation prospère dans le silence. La confiance, elle, pousse dans le dialogue.

Si nous voulons des systèmes de santé robustes et équitables, il nous faudra investir à la fois dans les vaccins – et dans les liens humains qui les portent.

Davantage de D. Aminah Khan

Recommandé pour vous